1. Einführung:

Frage an die Gruppe: Was ist „nationale Kultur”? (Die Teilnehmer antworten, ohne lange nachzudenken. Alle Ideen, Assoziationen an der Tafel festhalten.)

Würde man einen Text zum Tage der deutschen, österreichischen, schweizerischen, italienischen, spanischen usw. Kultur schreiben, was würde darin vorkommen? (Wieder einmal die Antworten an der Tafel festhalten, oder Kleingruppen könnten daran 3-5 Minuten arbeiten und das Resultat der Gruppe vorstellen.)

2. a/

Die Lerner lesen den ganzen Text Tag der ungarischen Kultur still für sich durch.

Fragen:

Wird der Text den Erwartungen gerecht? (Lösung: Nein. Und das hat seinen Grund. Was kann wohl dieser Grund sein?)

Aus wie vielen Teilen besteht er, und wovon ist da die Rede?

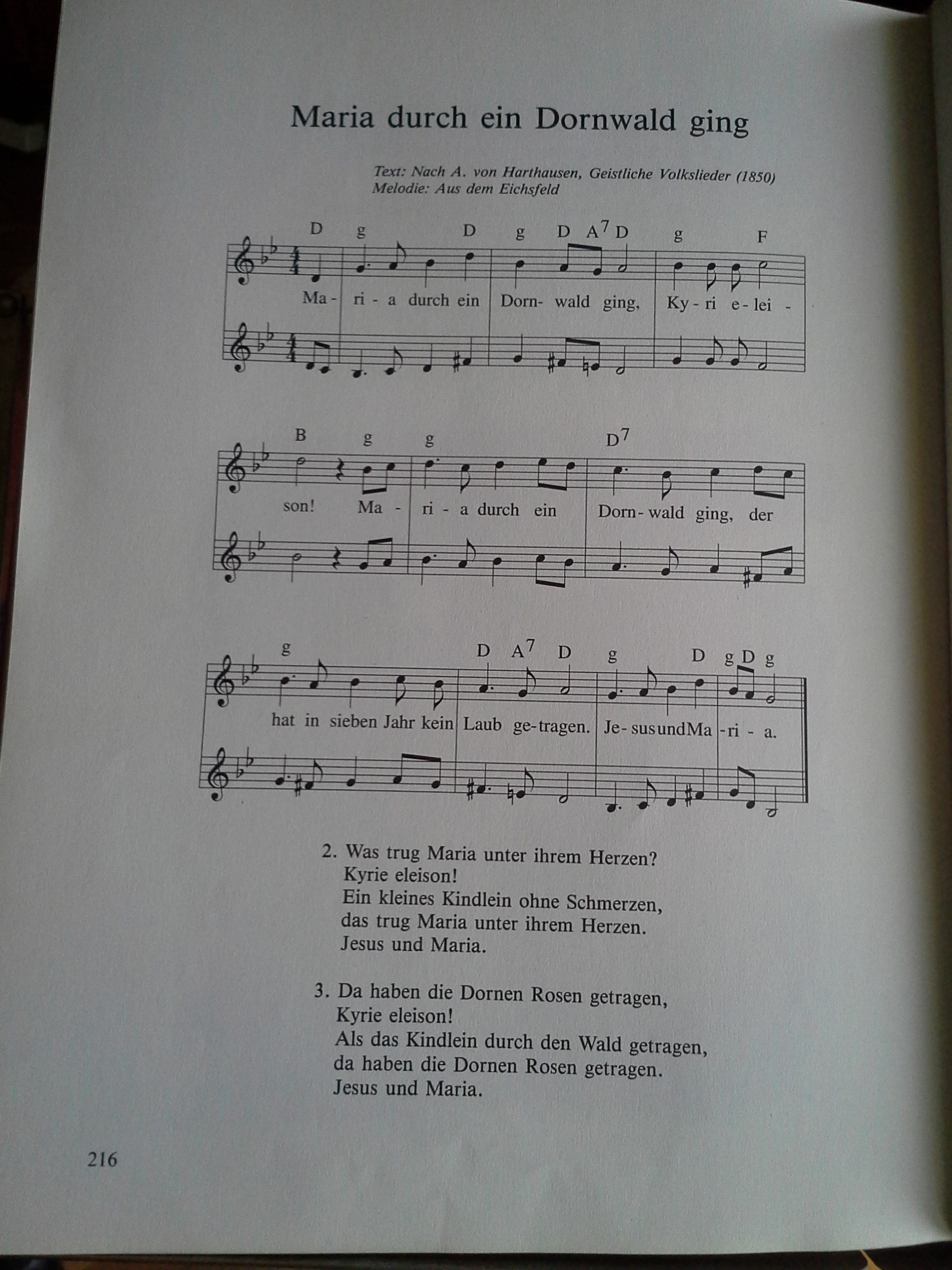

(Lösung: „Tag der ungarischen Kultur - 2015” besteht schon auf den ersten Blick aus zwei Teilen. Der erste beinhaltet ein Sportmärchen Horváths, der zweite eine Beschreibung dessen, wie eine kleine Musikaufnahme des Liedes „Maria durch ein Dornwald ging” entstanden ist.)

2. b/

Text von Horváth anhören und wunderbar vorlesen, an der Aussprache feilen (in Paaren üben, das Resultat der Gruppe zeigen).

2. c/

Wie würde der Text aussehen, wenn zwei andere Sachen miteinander plaudern würden, die wie Start und Ziel zusammenhängen? (Geeignet als schriftliche Hausaufgabe; das Resultat einstudieren und vor der Gruppe in Paararbeit als szenisches Spiel vortragen.)

3. Weiterführende Aufgabe:

Wie hängt dieses Werk oder Ödön von Horváth mit der ungarischen Kultur zusammen?

(Projektarbeit: a/ Lebensweg von Horváth b/ Werke von Horváth auf deutschsprachigen Bühnen c/ Werke von Horváth auf den Bühnen Ihres Landes

Bemerkungen

- Ich habe jetzt ein wenig recherchiert und z.B. gefunden, dass „Jugend ohne Gott” und „Geschichten aus dem Wiener Wald” auf dem Spielplan des „Deutschen Theaters” vom 5. März bis zum 1. April 2015 stehen: (http://www.deutschestheater.de/spielplan/ )

- Mir fällt das Motto zum Theaterstück „Geschichten aus dem Wiener Wald” irgendwie oft ein: „Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit.”

- Wer das Werk aus dem hervorragenden Projekt Gutenberg im Internet kennen lernen will - http://gutenberg.spiegel.de/buch/geschichten-aus-dem-wiener-wald-volksstuck-in-drei-teilen-2900/1 -, findet diese klugen Worte nicht. Digitales lässt sich jedoch leicht korrigieren oder ergänzen – dieses auch.

4.a/ Meine bescheidenen Recherchen im Internet unter Weihnachtsliedern (ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit) haben folgendes Ergebnis gebracht:

Platz Nr. 1: „Alle Jahre wieder”: 785.000 Treffer

Platz Nr. 2: „Stille Nacht”: 662.000

Platz Nr. 3 und 4: „Leise rieselt der Schnee”: 382.000 und „Oh Tannenbaum”

„Maria durch ein Dornwald ging” scheint mit 145.000 Treffern etwas weniger populär zu sein, aber mir gefällt es – wie gesagt – trotzdem sehr gut.

4.b/ Singen sollte man nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern auch im ganzen Jahr. Außerdem lernt man Liedtexte leicht auswendig, indem man sie oft und gemeinsam wiederholt. (Zu den optimalen Sprachlernmethoden haben Schliemann und Canetti auch ein Wörtchen zu sagen.)

Hier zwei kleine Übungen zu einigen bekannten Weihnachtsliedern:

Zuordnungen 1. Zuordnungen 2,

5. Ungarn ist das Land der Kodály-Methode. Noch nie gehört? (Welch eine Schande! Das soll nun blitzschnell nachgeholt werden. Diesbezügliche Referate – in welcher Form auch immer – nehme ich gerne entgegen.)

An diesem denkwürdigen Tag habe ich mir das Weihnachtslied „Maria durch ein Dornwald ging” auf Youtube mehrmals angesehen, angehört und dann selbst nach den Noten im Buch gesungen und auf der Altblockflöte in zwei Stimmen geübt. Ich kenne viele (deutsche) Weihnachtslieder, aber dieses ist mir bislang unbekannt gewesen. Die eine Stimme habe ich mit dem Computer aufgezeichnet, die andere live dazugespielt. Es hört sich wie ein gregorianisches Lied an. Herrlich!

An diesem denkwürdigen Tag habe ich mir das Weihnachtslied „Maria durch ein Dornwald ging” auf Youtube mehrmals angesehen, angehört und dann selbst nach den Noten im Buch gesungen und auf der Altblockflöte in zwei Stimmen geübt. Ich kenne viele (deutsche) Weihnachtslieder, aber dieses ist mir bislang unbekannt gewesen. Die eine Stimme habe ich mit dem Computer aufgezeichnet, die andere live dazugespielt. Es hört sich wie ein gregorianisches Lied an. Herrlich! Mit „Audacity 1.3.14” hört und sieht man die aufgezeichnete Stimme, man kann eine weitere hinzufügen oder eine zweite, dritte usw. Ein großes Problem besteht darin, die Lautstärke und das Mikrofon so einzustellen, dass der Atem bei der Aufzeichnung nicht zu hören ist. Die zwei Stimmen so zu spielen, als ob sie praktisch eine einzige (mit zwei Melodien) wären, ist besonders schwierig. Man sieht und hört immer wieder Ungereimtheiten, also muss hier und da etwas gelöscht oder hinzugefügt werden. Geht es nicht mehr, weil zu viel gelöscht oder hinzugefügt worden ist, bleibt einem nichts anderes übrig, als das Ganze wieder von vorne anzufangen. Selbst bei einem so einfachen, kurzen, volkstümlichen Lied ist dieses Verfahren ziemlich mühsam. Und es kommt dabei Musik von einer halben Minute heraus. (

Mit „Audacity 1.3.14” hört und sieht man die aufgezeichnete Stimme, man kann eine weitere hinzufügen oder eine zweite, dritte usw. Ein großes Problem besteht darin, die Lautstärke und das Mikrofon so einzustellen, dass der Atem bei der Aufzeichnung nicht zu hören ist. Die zwei Stimmen so zu spielen, als ob sie praktisch eine einzige (mit zwei Melodien) wären, ist besonders schwierig. Man sieht und hört immer wieder Ungereimtheiten, also muss hier und da etwas gelöscht oder hinzugefügt werden. Geht es nicht mehr, weil zu viel gelöscht oder hinzugefügt worden ist, bleibt einem nichts anderes übrig, als das Ganze wieder von vorne anzufangen. Selbst bei einem so einfachen, kurzen, volkstümlichen Lied ist dieses Verfahren ziemlich mühsam. Und es kommt dabei Musik von einer halben Minute heraus. (